产教融合育匠才,创“研学用”一体化人才培养新模式

我国已建成全球最为齐全的制造业生产体系,但人才供给上仍存在“整体过剩、高端短缺”和“人才培养对制造业的支撑不足”的结构性问题。陕西省作为我国重要的军工生产研发基地,主要以航空航天、船舶制造、钛合金深加工等高端装备制造业为核心,承担着守护国家安全、促进科技发展的重任。材料成型与控制技术专业群聚焦“两机”(航空发动机、燃气轮机)关键零部件叶轮、叶片等高端产品和绿色智能制造关键生产技术岗位的人才需求,产教融合、校企合作,探索出“研学用”一体化人才培养模式,为服务西部装备制造业振兴培养“厚基础、精技能、会研发”的高素质复合型技术技能人才。近三年,材料成型与控制技术专业群综合实力第三方排名同类专业全国第一。“研学用”一体化人才培养模式被光明日报、学习强国平台报道。国务院副总理孙春兰、教育部部长怀进鹏来校调研期间对“研学用”一体化人才培养模式给予了高度肯定。

一、“高起点,准定位”创“研学用”一体化人才培养模式

(一)高端产业,定位人才培养目标

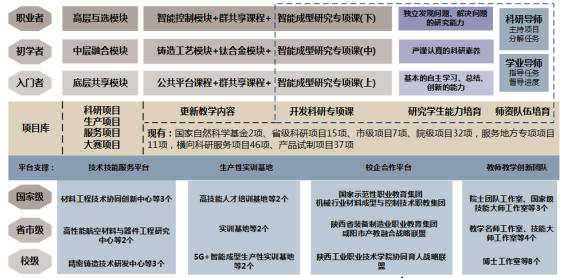

学校70年来始终扎根装备制造行业,服务区域内航空航天、高端装备、钛合金深加工等高端产业的高素质复合型技术技能人才需求。在全国机械行业教育发展中心、中国铸造协会的指导下,依托全国机械行业材料成型与控制技术职教集团、陕西省装备制造业职教集团,与中国航发西安航空动力控制科技有限公司、西北有色金属研究院、宝钛集团等23家“两机”高端企业和科研院所深度合作,针对航天航空高铁等领域关键零部件生产、工艺等“卡脖子”问题,校企协同商讨关键岗位人才培养规格和培养方案,确定了“厚基础、精技能、会研发”的人才培养目标,创新了“研学用”一体化人才培养模式(见图1),打通了技术应用落地的最后一公里,实现了高校科技研究和高职技能技术应用相结合。

图1 “研学用”一体化人才培养模式

(二)产业高地,引领人才培养路径

材料成型与控制技术专业群聚焦“两机”关键零部件生产、工艺、研发产业高地,探索关键岗位技术技能人才培养路径。依托智能成型技术技能创新服务平台,构建三个层次逐级递进的课程体系(智能成型研究专项课上、中、下)和人才培养方案,实现专业教学与科研项目、技术技能培养、生产工艺开发的有机融合。在“双导师”(科研导师+学业导师)的指导培养下,达到“大一能够针对某一问题查阅背景资料或提出创意,大二能够在导师指导下完成部分试验、工艺设计或局部设计工作,大三能在生产性实训基地完成有关科研项目的产品中试、小试工作和生产工艺调试工作,10%以上的优秀学生具备针对实际生产问题独立思考分析、设计生产工艺、实施产品试制的技术技能创新能力”的培养目标,形成“研学用”一体化人才培养路径,如图2。突破研用“两张皮”,高校和高职优势互补,实现“你有设计、我有活计;你有想法、我有办法;你能上天、我能落地”,走出了一条“研学用”融合的新路子,为西部装备制造业转型升级提供人才支撑。

图2 “研学用”一体化人才培养路径

二、“聚优势,破瓶颈”全面提升智能成型人才培养高度

(一)专兼团队融合,开发“科研反哺教学项目库”

构建由8名博士,6名高工,10名教授,23名副教授组成的专职教师队伍。在此基础上,聘请西安交通大学博士生导师王富教授、中船重工陕柴重工集团副总工程师郭敏高级工程师、全国劳模国家技能大师付浩等20余名科研、技能专家组成了兼职教师团队,补足教师队伍科研、技能短板,形成专兼结合的高水平结构化教学创新团队。

通过与科研院所和产业高端企业深度合作,依托学院智能成型技术技能创新平台3个技术研发中心,以近三年参与的飞机发动机空心叶片设计及制造等50余项各级科研项目、3D打印用高品质Ti-Al合金制备技术研究等50余项横向科研或服务地方项目、高铁变阻器异种合金激光焊接工艺研发等30余项企业新产品试制项目建设了一个科研反哺教学项目库,有效支撑“研学用”一体化人才培养模式落地。

(二)“双导师”培养,开发“智能成型研究专项课”

在人才培养方案中开设能力递进的“智能成型研究专项课上、中、下册”,成立“智能成型研究专项课”工作室,组建由博士、高级工程师、教授等组成的项目工作小组,将项目库中技术难题做深入的分析、分解,转换成教学项目,编制活页式教材;与学业型导师协同育人,以问题为导向进行课程开发、教学方法设计,制定项目教学标准、考核标准,实施双导师制小班教学(产业教授博士担任科研导师,双师型教师担任学业导师,实施不超过15人的小班教学),实现“初学者”“入门者”“职业者”能力递进式培养,最终实现“厚基础、精技能、会研发”的人才培养目标。

(三)生产性实训,开发“理实一体化项目”

瞄准智能成型产业发展前沿,与“中国机械500强”、国家级高新技术企业宁夏共享集团深度合作,投资5195万元共建“5G+智能成型实训基地”,其中宁夏共享出资1000万元,更新已有材料成型、焊接技术等生产性实训基地设备技术,开展产业化运营,实施生产性实训。先后合作或独立完成某型号重卡变速箱铝合金箱体试制、地热管线膨胀节机器人焊接生产等生产环节,教师以生产现场素养、产品质量为考核点对学生实施考核,以完成合格产品生产的成就感,激励引导学生不断夯实知识基础、强化操作技能、培养良好素养。

三、“出成效,育匠才”唱出陕西工院“工匠情”

(一)学生“研学用”能力显著提升

先后组织700余名学生参与创意、技术服务、产品试制、科研等项目140余项,提出创意规划70余条,有效提高了学生的创新研究能力,其中仅郑旭飞同学一人在校期间申报发明专利4项、实用新型专利16项、外观设计专利1项,两年内在校生先后获得第六届、第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项、铜奖4项第十二届挑战杯中国大学生创业计划竞赛铜奖1项,国家级技能大赛奖项15项。

图3 专业群学生获全国互联网+创新创业大赛金奖、全国挑战杯金奖铜奖

图4 优秀毕业生邢小颖作为职业教育毕业生代表在教育部新闻发布会上发言

(二)企业满意提升了就业质量

两年来,材料成型与控制技术专业群1000余名毕业生中270余人就职于西安航天发动机有限公司、西北有色金属研究院、西部超导股份有限公司、陕西天成航空材料有限公司等“两机”制造相关企业和科研院所,60%的毕业生就职于全国500强企业。材料成型与控制技术专业群内毕业生就业率97.4%、就业岗位对口率81%、毕业生就业满意度94%、毕业生起薪增长率8%。群内毕业生对学校的整体推荐度达91%,教学满意度100%。用人单位满意度98.62%,其中对毕业生的专业知识(92%)、问题分析能力(94%)、自主学习能力(90%)、创新意识(88%)、创新能力(82%)、解决问题能力(92%)均表示十分满意。

四、经验总结

材料成型及控制技术专业群立足区域经济发展,深耕装备制造、航空航天等区域优势产业,积极开展技术服务并将相关项目转化用于教学,服务“研学用”一体化人才培养,取得了一定成效,现就经验教训总结如下。

(一)取得经验

1成效显著的技术技能服务平台是实施前提

研学用一体化人才培养模式出发点是研,成效显著的技术技能平台所提供的大量技术技能服务项目为教学项目的设置提供了基础,保障了教学内容能够紧跟产业发展和社会需求改进教学项目、重构教学内容,确保了教学内容的先进性。

2.教师教学创新团队是保障

教师教学创新团队是技术技能服务的承担者,是将技术技能服务项目转换成教学项目的具体实施者,一支实力雄厚的教师教学创新团队是落实研学用一体化人才培养模式的保障。

(二)不足及改进之处

1.学制不足限制了学生参与项目的深度

研学用一体化人才培养模式的关键是两点,一是教学内容是由真实项目转化而来,确保了教学内容的先进性;二是学生深度参与技术技能服务项目的研究和实施过程,为学生培养良好的发现问题、解决问题的能力,但三年的学制限制了学生参与项目的深度,影响了研学用一体化人才培养模式成效的发挥,因此积极申报职教本科专业成为迫切举措。

2.技术技能平台建设及教师教学创新团队建设仍需进一步加强

技术技能服务平台和教师教学创新团队是限制人才培养模式实施的两大前提,在后续建设过程中仍需进一步加强。

五、推广应用

本案例适应于高等职业教育装备制造类专业人才培养模式改革研究方面,推广中应注意需要建立有一定基础的技术技能平台、生产性实训基地、教师教学创新团队,学校校企合作开展良好,具有相当规模的项目库和较为稳定的科研、横向项目和生产项目来源。