“五化一体、六共协同”产教融合实训基地建设的“陕工模式”

一、实施背景

制造业是国之重器,是经济发展的脊梁。2015年,我国正式发布《中国制造2025》,全面部署实施制造强国战略。习近平总书记在党的二十大报告中指出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”“加快建设制造强国”。陕西工业职业技术学院是一所与国家工业文明同生同向同发展、深耕装备制造行业沃土70载的中国特色高水平高职学校与专业建设计划A档院校。材料成型及控制技术专业群(以下简称专业群)作为全国高水平专业群,紧扣制造强国的历史使命,围绕陕西“十四五”先进制造业基地建设发展需求,积极与先进制造产业高端、国家级高新技术企业开展深度合作,探索创新了“五化一体、六共协同”实训基地建设模式,五化即:智能化、绿色化、迭代化、市场化、集成化;六共:基地共建、资源共享、人才共用、标准共研、机制共创、利益共赢。三年来,校企共建的产教融合型“5G+智能成型”实训基地运行良好,先后获评教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地等省部级荣誉68项,承担国家自然科学基金面上项目等省级以上教科研项目14项,开展各类培训21186人次,实现横向科研项目交易额1035万元。2022年,教育部部长怀进鹏、全国政协常委方光华等领导来校调研并对实训基地建设成效给予了高度肯定(图1)。

图1 教育部部长怀进鹏在我校5G+智能成型实训基地调研

二、主要做法

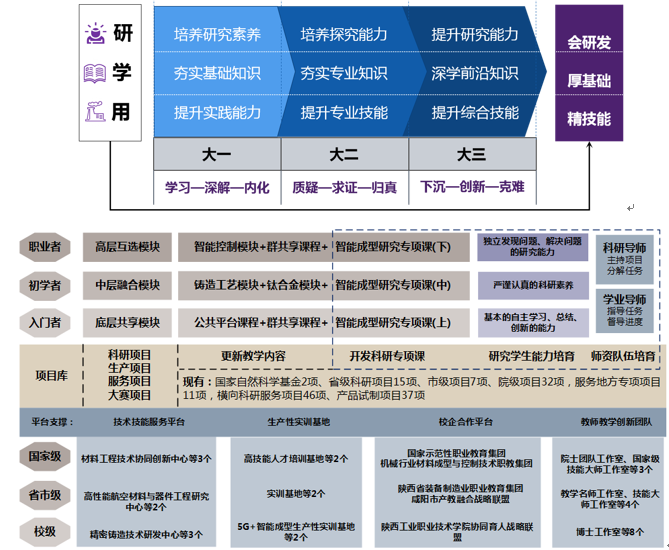

在全国机械行业教育发展中心、中国铸造协会的指导下,依托牵头组建的国家示范性装备制造业职教集团,围绕咸阳市国家产教融合试点城市建设,聚焦“两机”涡轮叶片、壳体等零部件制造为代表的高端制造业“五化”转型(智能化、绿色化、迭代化、市场化、集成化)对创新型技术技能人才需求,专业群立足实训基地“研学用一体、产训培结合”的功能定位,融入5G、人工智能等先进技术,与产业头部企业共建实训基地,从基地共建、资源共享、人才共用、标准共研、机制共创、利益共赢等六方面探索建设与运行机制,形成“五化一体、六共协同”实训基地建设模式(图2),全面提高实训基地人才培养、真实生产、科学研究、社会服务、创新创业等能力,为我国装备制造业走向全球高端提供智力支撑。

图2 “五化一体、六共协同”产教融合型实训基地建设模式

(一)共建产教融合型实训基地,打造人才培养和技术技能服务高地

与国家级高新技术企业宁夏共享集团、国家制造业创新中心西安增材制造国家研究院有限公司深度合作,校企共同投入资本、技术、场地等生产要素共建产教融合型实训基地,企业负责基地核心设备投入、技术迭代升级和产业化运营,学校负责场地及配套设备投入,立足“五化”开展建设。实施“技术技能服务提升计划”,完成陕柴重工、陕西天成航材、法士特集团等企业的员工培训、新产品试制、技术攻关项目,承担国家自然科学基金等科研项目。实施“优师优育计划”,构建“科研反哺教学项目库”,组建由博士、教授组成的优质师资队伍,以“自愿报名、严格遴选、过程考核、滚动淘汰”的形式组建“培优班”,参与科研项目全过程,实施“研学用”一体化人才培养。

图3 产教融合型智能成型实训基地

图4 依托实训基地完成的航空发动机砂型和铝合金变速箱样件

(二)共享优质教学资源,打造“三教改革”创新试验田

校企共建智能成型智慧云平台,引入企业精品培训课程、多场景远程实景教学、行业专家库等资源。开发数字孪生仿真软件、VR虚拟仿真实训项目,进行“理虚实一体化教学”。加强“项目库”教学转化,将项目研究衍生的“TiAl合金棒材的均匀化生产”等新技术、新工艺、新规范开发为教学资源,知名专家、优秀教师合作开发在线开放课程、新形态教材、虚拟仿真实训项目等优质教学资源和“3DP智能成型生产线操作技术”等企业员工培训资源包,提高人才培养和社会需求的对接精准度。

图5 校企合作开发的智能成型虚拟仿真实训项目入选国家级虚拟仿真实训基地

图6 依托校企共建的智能成型智慧云平台开展远程实景教学

图7 校企共同开发的教材入选“十四五”职业教育国家规划教材

(三)共用高层次人才,打造高水平教师教学创新团队

发挥校企双方人力资源优势,通过“产业教授特聘岗”“兼职工程师”等形式,合作企业的9名技师、高工常驻实训基地开展生产性教学,学校的23名博士、教授定期参加挂职企业的研发活动,实现“企业员工参与学校人才培养,学校教师参与企业产品研发和工艺改进”,打造了一支“知识深厚、技能精湛”教师教学创新团队,获评教育部装备制造类“双师型教师”培训基地、教师教学创新团队、陕西省青年创新团队等省部级荣誉。

图8 与合作企业深入开展高层次人才共享共用工作

(四)共研行业技术标准规范,引领产业高质量发展

立足国家级高新技术企业、“双高”A档职业院校在各自领域的示范引领地位,聚焦增材制造、柔性玻璃、3DP智能成型等高新技术领域,开发《铸造砂型3D打印设备通用技术条件》等国家标准、《柔性玻璃》等行业标准、《增材制造系统操作与维护》等职业技能等级标准和材料成型与控制技术专业国家教学标准等教学标准,填补了相关领域技术标准空白,为智能成型产业的高质量发展提供了遵循。

图9 校企合作研发标准

(五)共创实训基地运行机制,贡献产教融合“陕工模式”

依托实训基地积极开展产业学院运行机制探索,组建由“政行企校”四方构成的理事会机构和由校企双方代表组成的产业学院管理委员会,校企双方派出代表担任理事会轮值理事长,实施理事会领导下的管理委员会负责制。各利益相关方共同签署《“5G+智能成型”实训基地合作运营协议》等合作协议,制定了《校企互聘教师管理实施办法》《产业学院运行管理办法》等21项制度,保障了国家、企业、学校、师生的合法权益,为产教融合的深入开展贡献了“陕工模式”。

图10 “六共协同”实训基地运营体系

(六)共赢融合发展红利,营造校企可持续发展生态

在教育部等教育行政管理部门的指导下,在中国铸造协会等行业机构的支持下,以5G+智能成型生产性实训基地建设为试点,以校企共赢融合发展红利为目标,推动产教融合校企合作改革,完善产教融合机制,保障校企双方利益。三年内与宁夏共享集团等2家共建企业合作开发各类标准9项、完成横向项目35项,实现生产产值1500万元、企业直接经营收入300余万元,发现并录用优秀毕业生40余名。共建单位宁夏共享集团于2021年入选国家级产教融合型企业,明显提高了企业品牌含金量,实现了高素质技术技能人才培养、企业生产服务等互利双赢,有效调动了校企双方深度参与合作的积极性和主动性,校企共建、共生、共享、共赢的生态圈初见雏形。

三、成果与成效

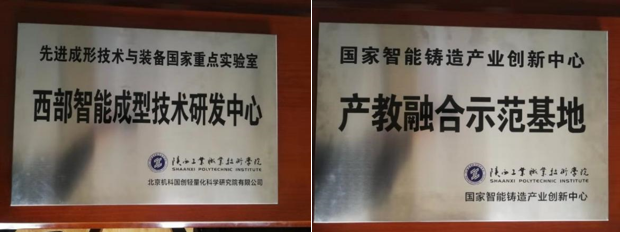

(一)培育了一批理论和实践成果

依托5G+智能成型实训基地建设及相应的教育教学改革,探索形成了“五化一体、六共协同”产教融合实训基地建设模式、“研学用”一体化人才培养模式等成果,承担完成陕西省重点教学研究项目、哲学社会科学重大理论与现实问题研究课题各1项,获评省级教学成果奖二等奖1项。在专业、师资队伍、技术技能平台、教学资源等方面催生了国家级在线开放课程、省级课程思政示范课程等省部级实践成果65项。

图11 探索形成的“研学用”一体化人才培养模式(上)及其实施路径(下)

图12 建成的国家级智能成型技术研发中心等实践成果

(二)提升了人才培养质量

培养的学生在全国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国职业院校技能大赛获省级以上奖项35项,仅郑旭飞1名同学申报专利13项。三年来,专业群毕业生27%就职于西安航天发动机有限公司、西北有色金属研究院等“两机”制造相关企业和科研院所,60%就职于全国500强企业。

图13 学生获陕西省首个高职院校全国互联网+创新创业大赛金奖(左)、金相检验大赛国赛一等奖(右)

(三)增强了科教融汇能力

依托实训基地承担国家自然科学基金面上基金项目2项,省科技厅重点攻关项目等省级科研项目14项;牵头制定国家教学标准3项、技术标准1项、行业标准8项、“一带一路”职业技能标准等国际化标准1项,2个专业50余门课程的教学标准和课程标准被尼日利亚引用作为国家标准;承担西北有色金属研究院、陕西天成航空材料有限公司及中船重工等企业横向科研项目35项,技术服务交易额1035万元,解决企业技术难题132项,专利转化12项,累计为企业产生经济效益5亿元,其中“柔性玻璃技术”成果转化获企业投资2.1亿元,打破了日本、德国的技术垄断。

图14 “超薄柔性玻璃”技术接受央媒报道采访

(四)发挥了示范引领作用

受邀在中国职业教育学会等全国会议上作专题交流20余次,入选中国职业技术教育学会“说专业·说课程·说专业群”优秀案例面向全国推广。“研学用”一体化人才培养模式被《光明日报》报道,实训基地承担陕西省高等职业院校高质量发展校级领导专题研修班、青海省教师提质培优专题培训班、吉林省专业群建设能力研修班等20余项培训任务,为省内外等近百所兄弟院校提供实训基地建设指导。面向“一带一路”沿线国家推广建设成果,为全球36个国家440余名学员作专题报告。

图15 建设经验面向全国职业院校、“一带一路”沿线国家交流推广

四、经验启示

1.共同体建设是基础

深化产教融合,必须要考虑校企双方利益诉求。以此为基础,通过共同投入经营资源、共有经营权利、共享经营效益,以共建实训基地、产业学院等不同形式构建产教融合共同体,才是产教融合、校企合作的价值基础。

2.机制创新是途径

产教融合在我国还处于探索阶段,学校和企业分属不同的社会分工体系,在资产管理、利益分配、成本投入等方面有着不同规则体系,经营过程中也会产生各种新生事务,校企双方应本着“搁置争议、促进合作”思想,在遵循政策和法律的前提下,共同探索创新体制机制,围绕实训基地的产业化运营构建政策洼地和融合高地,是产教融合深入开展的有效途径。

3.互利共赢是关键

学校和企业作为校企合作的主体,具有提升人才培养质量和获取经营利润等两大不同利益诉求,专业群以实训基地共建共享为切入点,通过机制创新实现学校育人诉求和企业利润诉求的双赢,构建共建、共生、共享、共赢的校企合作生态圈才是确保校企合作的关键。