科技评价:“建立健全分类评价体系,激发科技成果转化活力”

实施科研评价改革以来,我校紧盯改革痛点难点,靶向施策、奋力攻坚,坚持树立以科技创新质量、绩效、贡献为核心的正确评价导向,健全多元分类评价体系,紧密结合科技创新工作实际,与时俱进、勇于创新,持续加大攻坚力度,加速推动学校科研评价改革走实走深。

一、基本概况

学校重点围绕知识产权、职称聘任、设备采购、信息化服务等出台了16项管理办法和3项实施细则;围绕装备制造、新材料、新能源等省内主导产业,建成陕西省“四主体一联合”智能微网与PEM制氢储能装备校企研究中心、高性能航空材料与器件陕西省高校工程研究中心、复合型移动机器人陕西省高校工程研究中心、富硒农产品废弃物资源化利用陕西省高校工程研究中心等23个工程研究中心、重点实验室、院士工作站、智库等科创平台,建成航空航天用高温材料与器件陕西高校青年创新团队、新能源及自动化装备研发陕西高校青年创新团队等18个科技创新团队,获厅局级以上科研成果奖21项,立项厅局级科研项目102项(其中国基金3项),授权专利、软著等1398件;推进三级技术经理人队伍建设,108件知识产权实施成果转化,学校在机床磨床、柔性玻璃等关键技术领域牵头起草国家、行业、团体等技术标准6项,累计服务区域内中小微企业146家,为企业创造经济效益3.86亿元,改革经验被《中国教育报》《陕西日报》等媒体报道,走出了一条产教融合、科教融汇的新路子。

图1 学校科技成果转化模式被陕西日报报道

图2 我校成果转化案例入选“三项改革”试点单位典型案例

二、主要做法

(一)推进成果分类评价改革,树立正确科技评价导向。

制定修订《陕西工业职业技术学院科研管理工作考评与奖励办法》《陕西工业职业技术学院科研行为规范》《陕西工业职业技术学院预防与处理学术不端行为办法》等5项制度,进一步突出质量、绩效、贡献为核心的评价导向,形成了评价主体多元化,评价手段丰富化、评价过程科学化的成果评价体系。经过改革,我校科研成果获陕西省人民政府表彰第十五次哲学社会科学优秀成果2项,其中一等奖1项、三等奖1项;7项成果获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖,其中一等奖1项,二等奖1项,三等奖5项;获陕西省机械工程学会科学技术奖二等奖1项。科普摄影作品荣获陕西省科学技术协会、陕西省教育厅科普三等奖1项。

图3 构建深化产学研创新发展体系

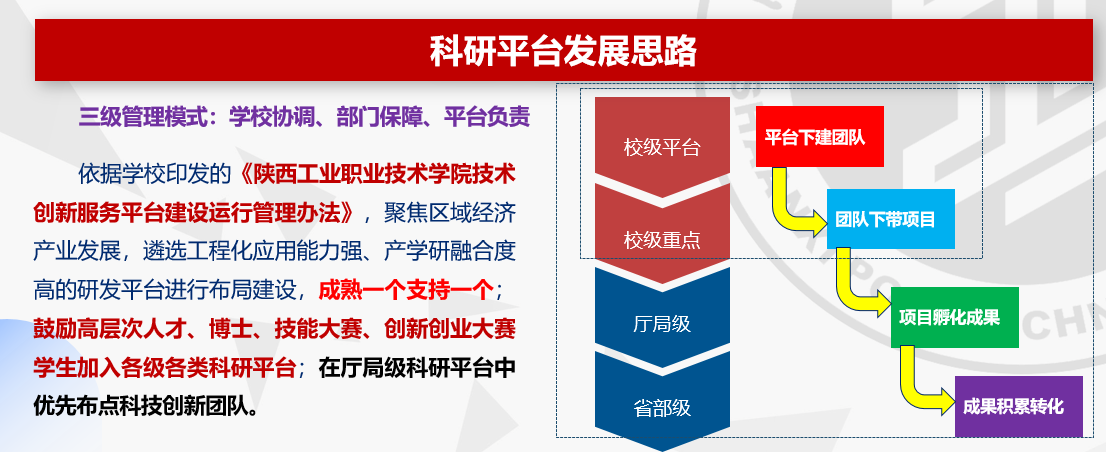

(二)推进团队平台绩效评价改革,提升科研社会服务能力。印发《陕西工业职业技术学院技术创新服务平台建设运行管理办法》,支持学校科研人员在装备制造、新材料、电子信息等我省主导产业领域组建23个兼具产品研发、工艺开发、技术推广等功能的技术研发中心和18个高水平科技创新团队。其中2个团队入选陕西高校青年创新团队。在建设任务和绩效考核中重点评估科研载体的技术研发能力、成果转化能力、服务支撑能力等。推动平台和团队服务区域内企业累计138家,为企业创造经济效益2.89亿元。

图4 实施“科研平台+”三级管理模式

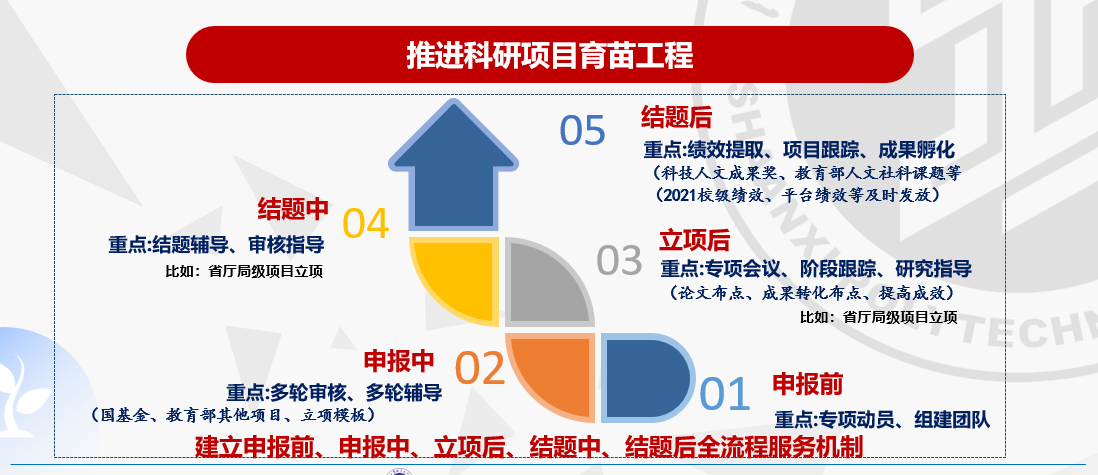

心技术攻关。持续做好科研项目的立项、结题和过程管理;提供项目全过程指导服务,组织专家打磨、指导,突出项目育苗作用,在校级年度科研项目中增设科技创新、成果转化培育、服务地方、乡村振兴等以服务地方政府、企业需求为导向的科研专项项目,推广实施项目揭榜挂帅。针对不同的项目类别,建立突出贡献、质量的评价指标体系,包含产生经济效益、成果转移转化、为行业、政府提供智库咨询等多维度、差异化的评价标准,科研项目研究质量、实效显著提高,改革后获批省级项目26项,厅局级项目58项。

图5 实施科研“项目育苗”工程

(四)推进成果转化“三项改革”,培育科技型领军人才。学校修订了《陕西工业职业技术学院专业技术职务评审管理办法》,按照分类评价原则,研究制定技术转移人才专门评价制度。重点评价其推广职务科技成果取得经济社会效益过程中所作贡献,激发教师从事科技创新工作活力,引导科研人员从事成果转化工作。在职称评审中,对从事科技成果转化的教师,可按照分类评审要求纳入“教学科研型”参加职称评审;从事成果转化的专职人员可纳入工程序列参加职称评审;拓宽了学校技术转移人才职称评审通道。我校材料工程学院徐广胜博士获“咸阳最美科技工作者”荣誉称号、化工与纺织服装学院刘迪博士获“第七届咸阳青年科技奖”称号。

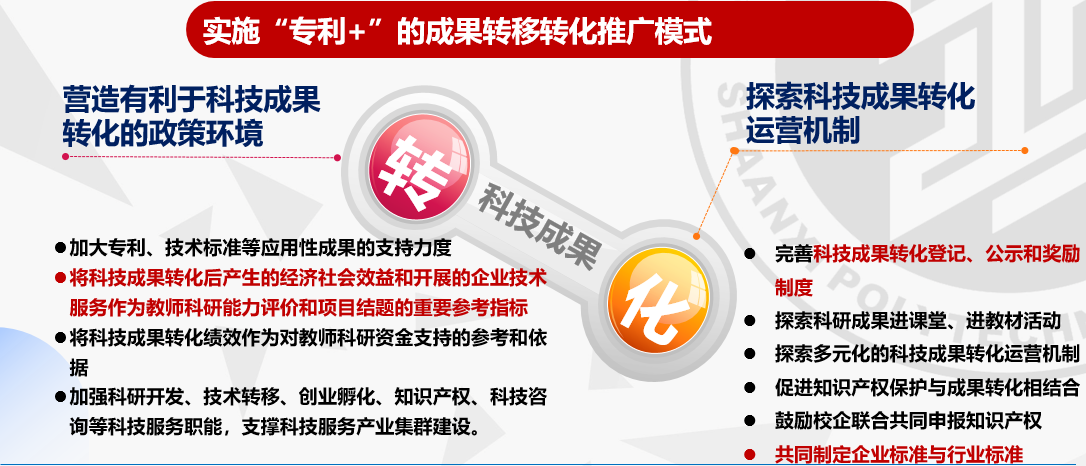

(五)推进科技成果转化改革,加速深度融入秦创原建设。学校出台了《科技成果转移转化管理办法》,加强秦创原“政策包”的宣传。依托成立的技术转移中心、咸阳市知识产权维权工作站等成果转化载体,在校内培养组建专业化的技术经理人,让专业人做专业事,引导科研人员围绕市场需求创造高质量、高价值知识产权成果,为科研成果转移转化提供管家式、全链条的服务,打破成果落地的隐形“障碍”。改革实施以来,学校取得国家授权专利504件,其中发明专利30件,实用新型专利369件,荣获陕西省秦创原高价值专利大赛咸阳分赛三等奖1项,优胜奖2项。实现成果转移转化52件(2件成果落户秦创原总窗口并成立科技型企业,机械工程学院陈朋威高级工程师主持研发的复合型6自由度高性能重载工业机器人技术成果在秦创原创新驱动平台落地转化),89%转化于陕西的中小微企业。

图6 实施“专利+”成果推广模式

三、亮点特色

学校按照“立制度激活力、搭平台强基础、建团队聚人才、抓项目育成果”的工作思路,全面深化科技评价改革,开展科技成果转化“三项改革”试点、知识产权规范管理试点工作,积极对接秦创原建设科技创新高地、创新驱动发展总源头的发展战略,主动对接产业和经济社会发展新需求,持续加强科研制度和创新平台建设,大力激发高端人才服务高端产业和产业高端的科研实力、服务能力和创新活力,分级分类培育重点成果,学校的科技创新源头供给能力不断增强。学校获陕西高校秦创原建设工作及科技成果转移转化绩效评估A+等单位、陕西省科技成果知识产权规范管理试点高校、陕西高校科研管理工作先进集体等多项荣誉。